化学実験

必修の化学実験の授業では、講義で学んだ化学の概念・原理について実験を通して理解を深めると共に、基本的な化学実験の手技と手法、化学実験を安全に行う為の知識、実験廃液の分別方法と排出方法等について習得する。化学実験は、「化学実験基礎」と「化学実験A」で構成される。実験の内容は、化学の基幹分野である無機化学、分析化学、物理化学、有機化学からなる。生命化学分野の内容は、分析試料として扱う。加えて、化学の応用分野である環境化学の内容に取り組む。

「化学実験基礎」の授業においては、無機化学実験は、陽イオン系統分析法に基づく無機化合物の定性分析実験を行う。分析化学実験は、滴定法を用いて酸化還元滴定およびキレート滴定を行い、容量分析を行う。物理化学実験は、反応速度の測定を行う。有機化学実験は、固体状態の有機化合物(アセトアニリド)の合成・精製・同定を行う。

「化学実験A」の授業においては、無機化学実験は、陽イオン系統分析法に基づき、溶解度積の違いを利用し無機イオンの定性分析実験を行う。分析化学実験は、滴定法を用いて中和滴定を行い中和滴定曲線を作成し、中和反応の機構について理解する。環境化学実験は、エクセルを用いて越谷市の大気成分の時間変動、季節変動をグラフ化し、大気中における化学成分の変動の要因、その反応機構等について考察する。有機化学実験は、液体状態の有機化合物(酢酸エチル)の合成・精製・同定、および天然試料(茶葉)からカフェインの抽出・精製・同定を行う。

選択必修科目の「化学実験B」の授業においては、物理化学分野の内容を中心に、大きくは基礎化学分野(実験と理論計算)と応用化学分野のテーマで構成している。基礎化学分野は、測定値をモデル(理論式)に代入して解析し、実験値と理論値の一致の程度を評価することで、化学現象の要因、分子の状態等について考察するテーマを主としている。理論計算は、量子論に基づいた初歩の分子軌道計算を行う。応用化学分野は、環境化学と生命化学のテーマから構成している。これらの実験を通して、化学現象について、分子の視点で捉え解析する分子論的なアプローチ方法について学ぶ。

- 「化学実験基礎」のテーマ

- 「化学実験A」のテーマ

- 「化学実験B」のテーマ

| 沈殿形成と溶解度積 |

| 沈殿形成とpH条件及び酸化還元反応と沈殿の溶解 |

| 酸化還元滴定とその応用 |

| キレート滴定 |

| 反応速度定数と活性化エネルギー |

| アセトアニリドの合成 |

| 錯イオン形成と陽イオンの分離 |

| 中和滴定曲線の作成とコンピュータの活用 |

| 大気環境常時監視システムデータのコンピュータ解析およびプレゼンテーション |

| 酢酸エチルの合成 |

| カフェインの抽出と精製 |

| 乾燥野菜の無機定性分析 |

| 酢酸の活性炭への吸着平衡の機構 |

| 紫外可視吸収スペクトル測定によるメチルオレンジの酸塩基平衡定数の決定 |

| 卵白タンパク質の分離・同定と天然物の定性分析 |

| 紫外可視吸収スペクトル法を用いた酸化窒素(NO2)の簡易測定(天谷式) |

| 分子分光法と分子軌道計算の対応 |

「化学実験」資料

- 無機化学実験

- 分析化学実験

- 分子分光法の環境化学への応用実験

- 卒業研究 (化学実験教材の作成例)

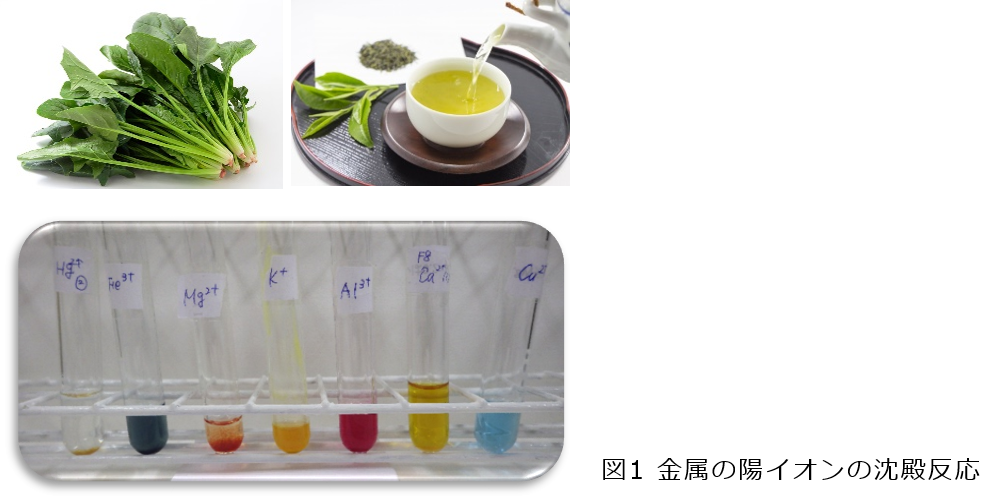

塩酸などの試薬と金属の陽イオンが反応すると、特徴的な色を持つ沈殿が生成します(図1)。

この沈殿反応を利用して、例えば、ホウレンソウや緑茶に含まれる金属成分について調べることができます。

1) 化学反応を用いた分析

滴定法により、例えばミネラルウォーターなどの試料に含まれるイオン濃度を測定します(図2)。

2) 機器を用いた分析

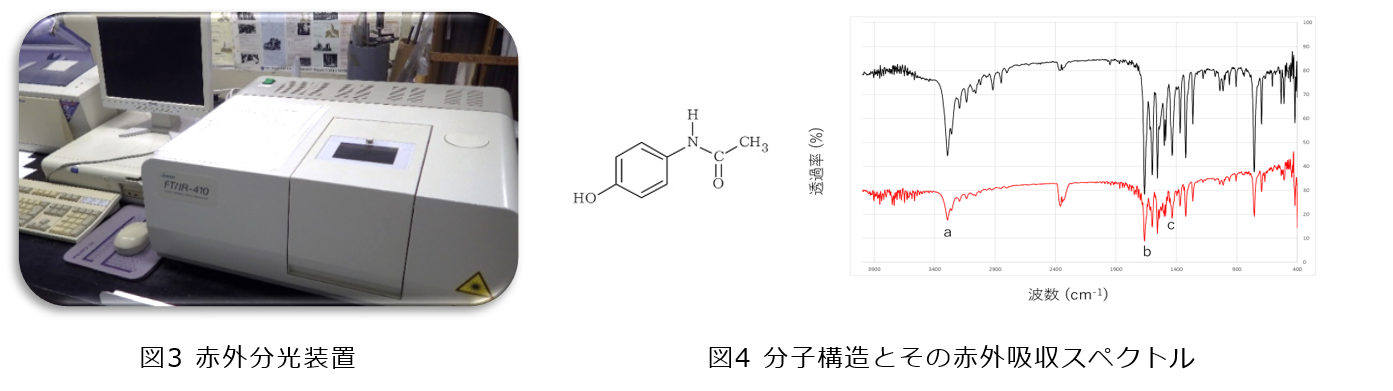

分光装置(赤外線、紫外可視分光)を用いて、分子の持つ構造の特徴について調べます(図3, 図4)。

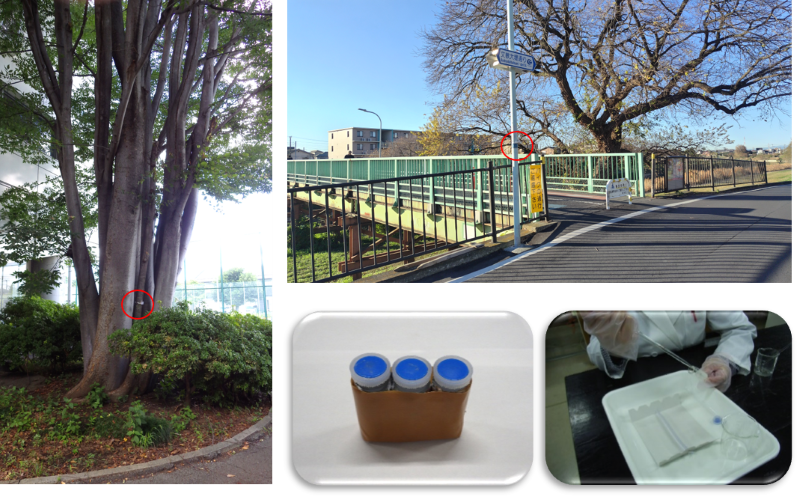

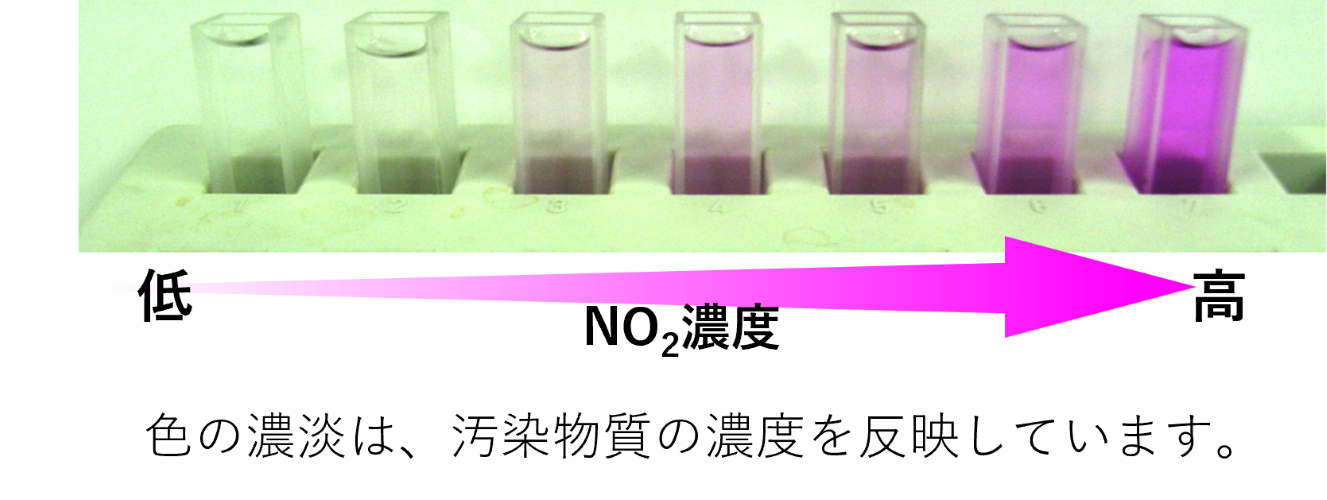

比色反応を用いて、文教大学構内、および大学周囲の大気汚染物質の濃度を簡易測定し、

濃度の違いの要因について考察します(図5)。

図5 文教大学構内および大学周囲の大気汚染物質の濃度測定

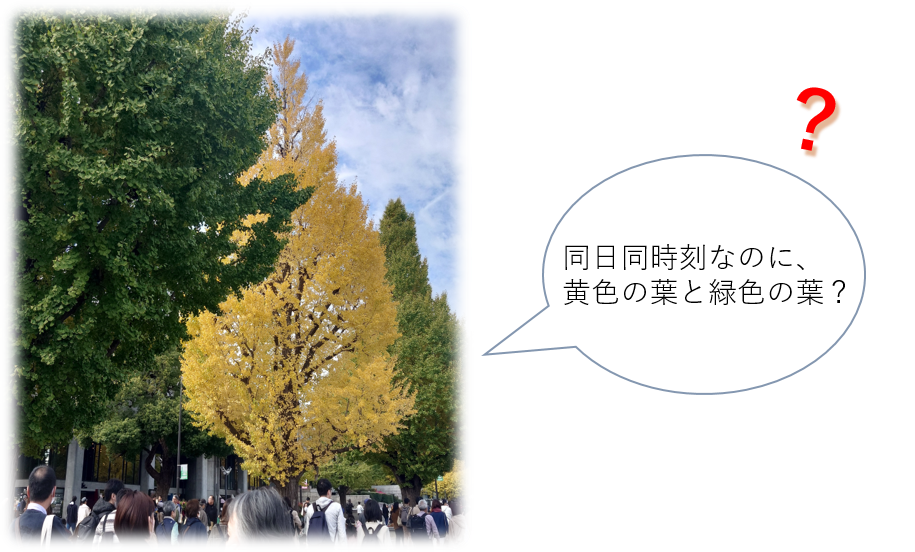

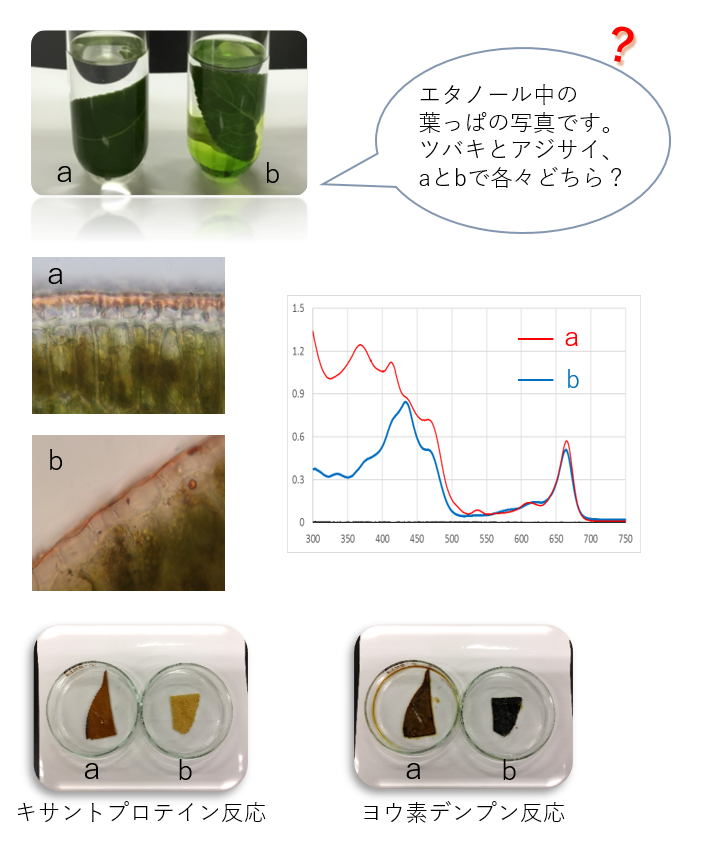

1) 実験によるイチョウ葉の黄葉の作成とその教材化の検討 (2023年度)

2) ヤブツバキの葉からのクチクラ層及びクチクラ外層ワックスの分離とヨウ素デンプン反応の観察 (2018年度)

各領域の実験の様子については、上のボタンをクリックしてください。

作成日:2025年3月27日